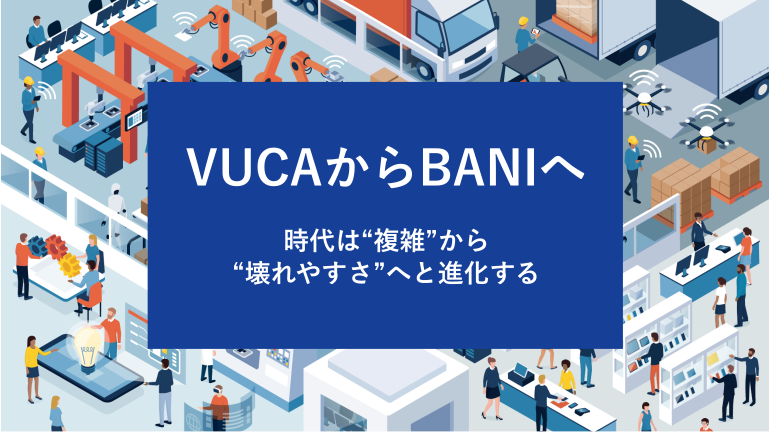

デジタル技術の急速な発展や不確実な世界情勢の中で、VUCA(ブーカ)だけでは現代を捉えきれないという指摘が増えています。

今注目されているのが、より主観的な視点で現代の不安定さを捉える「BANI(バニ)」という概念です。

本記事ではVUCAとBANIの違いを整理し、BANI時代を生き抜くために必要な組織戦略とマインドセットをご紹介します。

VUCAとは?現代社会を象徴する4つの要素

VUCAとは、予測が困難である状態を示す言葉です。元々はアメリカの軍事用語として使用されていましたが、激動する世界情勢に合う言葉として、ビジネス業界でも使われるようになりました。

「Volatility」を始めとした4つの言葉から構成され、世界情勢や業界が不安定かつ不確実であることを意味しています。

VUCAの4要素(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)

VUCAは、「Volatility」「 Uncertainty」「 Complexity」「 Ambiguity」の4要素から構成されます。

- Volatility(変動性):変化が速く激しいこと

- Uncertainty(不確実性):将来性が予想できないこと

- Complexity(複雑性):複数の要素が絡み合うこと

- Ambiguity(曖昧性):それぞれの因果関係が不明なこと

Volatilityは、情勢の変化が激しく対応が追いつかない状況のことです。近年はデジタル技術の発展が目覚ましく、さまざまなことがデジタル化しました。その一方で変化への対応が追いつかず、変化への対応を余儀なくされている。

Uncertaintyは、物事の予想が難しい状況のことです。飛躍的に進歩する技術やコロナ禍による物流制限など、予想が付かない出来事はたくさんあります。近年はそのような突発的な出来事が多く、今後が予想できないことで対策が難しくなっています。

Complexityは、情報過多によって判断が難しい状況のことです。インターネットの普及によってさまざまな情報が得られるようになりましたが、情報が膨大なことで情報処理が遅れがちです。フェイク情報も多く、情報の扱い方が難しくなっています。

Ambiguityは、各要素が曖昧なことで対策が立てられない状況のことです。Volatility、Uncertainty、Complexityがそれぞれ対応できていないことで、今後の対応や対策が難しくなっています。誤った解釈や判断は、自社への損失につながってしまうでしょう。

さまざまな理由から予測するのが難しく、対応の遅れが心配されています。

VUCAの限界

現代社会を表すとされるVUCAですが、最近では「VUCAは時代に合っていない」といった見方もされています。その理由はVUCAが進行することで影響が深刻化し、VUCAの概念では表せなくなっているからです。

VUCA時代に組み立てた戦略も通用しなくなり、VUCAの考えに限界が生じ始めています。

そのことから、VUCAよりもさらに現代社会に適した表現として、「BANI」が注目されつつあります。

BANIとは?VUCAに代わる現代社会の不安定性を示す新概念

BANIとは、VUCAに代わる概念として登場した言葉です。VUCAよりも現代に合う概念としていわれており、限界を迎えたVUCAの代わりとして使われるようになりました。

「Brittle」を始めとした4つの言葉から構成され、現代社会の問題を示しています。

Brittle(壊れやすい)

Brittleとは、均衡が危うい状況のことです。一見すると適切に構築されたネットワークであっても、ちょっとしたことで均衡が崩れ、機能不全に陥ってしまいます。

有名な出来事としては、2019年から広まったコロナ感染が挙げられます。感染力の強い病気として知れ渡り、国同士の流通が一時的にストップしました。半導体などの輸入ができないことで、多くの企業が被害を受けたことでしょう。

マルウェアによる被害も一つの事例です。近年はデジタル化への移行に伴い、マルウェアによる被害も増えています。マルウェアに感染することでサーバーや機能が使えなくなり、業務を止めてしまいます。

グローバル化やデジタル化によって便利になりましたが、同時に脆弱性も心配されています。

Anxious(不安に満ちた)

Anxiousとは、心理的にも不安な状況のことです。予測不能な出来事が多いことで、将来への不安が高まってしまいます。

不安が高まると、人は正しく行動ができなくなります。コロナ禍の際に商品の買占めが広まったように、不安になると自己保身に走る人も多いです。そして、自己保身に走る人が多いと統率も効かなくなり、最終的にはルールや規則の破綻につながってしまうでしょう。

また、人とのつながり方も、不安を煽る要因の一つです。近年はSNSで簡単に人と触れ合えるようになりましたが、同時に依存する人も増えています。「自分を見てもらえない」「評価してもらえない」といった心情から不安を感じています。

不安が大きくなると、モチベーションを保つのが難しくなります。社会情勢の不安が業務にも悪影響を与えてしまうのです。

Nonlinear(非線形)

Nonlinearとは、予測と結果が異なる状況のことです。変化が大きいことは影響も大きいことを意味し、少しの要素が結果に大きく影響してしまいます。

結果が異なることで計画が意味をなさなくなる場合も多く、思うように物事が進みません。場合によっては、労力だけではなくコストも無駄になってしまいます。

もちろん、小さな労力で大きな結果が出るといったポジティブなこともありえますが、その場合でも計画の変更は必要です。

将来性が不透明なため、効果的な対策を講じるのが難しくなっています。

Incomprehensible(理解不能)

Incomprehensibleとは、物事が理解できない状況のことです。急激な変化に付いていけず、全体像が把握できなくなっています。

近年は、デジタル技術の発展により、さまざまな技術が広まっています。家庭用のデジタル技術も多く登場し、普段から利用している人も多いことでしょう。しかし、使えはしても、その技術の仕組みを知る人は少ないです。進歩する技術に付いていけない人も多く、技術のブラックボックス化が進んでいます。

また、情報の錯綜も理解不能となる原因の一つです。情報が多いことで複雑化し、判断や予測が難しくなっています。

世界的にDXが推奨されているように、今後もデジタル技術の発展が予想されるでしょう。Incomprehensibleの加速は時代に取り残されることを意味し、業界内で大きな遅れとなってしまいます。

VUCAとBANIの違い

VUCAとBANIはどちらも不安定な現代社会を表していますが、それぞれ焦点の当て方が異なります。

VUCAの基本は、俯瞰的な視点です。変化が激しい(Volatility)、変化の予測がつかない(Uncertainty)、要素が複雑である(Complexity)といったように、市場や情勢に焦点を当てています。

一方で、BANIは主観的な視点です。仕組みが脆い(Brittle)、将来的に不安である(Anxious)、結果が思ったのと違った(Non-linear)といったように、人物が感じ方に焦点を当てています。

俯瞰的なVUCAと比べ、主観的なBANIの方が不安を実感しやすいです。BANIの方が、より不安が身近であるともいえます。

VUCA時代なら他人事にもできましたが、より身近となるBANI時代では他人事にするのは難しいです。「自分は関係ない」と思わず、一人ひとりが現状を理解し、変えていくことが大切です。

BANI時代に求められる組織戦略・リーダーシップ

BANI時代とは、一言でいえば「先の見えない不安定な現状」です。脆さやアンバランスな現状が影響し、多くの人が不安を抱えています。進み過ぎた技術は不明な現状も作り出し、将来性が見通せない状態です。

BANI時代を生き抜くためには、どのようにアプローチすれば良いのでしょうか?

壊れやすさ(Brittle)には「回復力(レジリエンス)」を

壊れやすい状況には、壊れても修復ができる回復力が求められます。たとえマルウェアによってデータが損失しても、バックアップデータがあれば大きな問題にはなりません。ほかにも、コロナ禍で外出禁止になった場合には在宅ワークへ切り替えるなど、柔軟な対応によって解決できます。

もちろん、壊れないよう対策することが大切ですが、突発的なトラブルは対処が難しいです。トラブルによって機能不全とならないためにも、広い視野と柔軟な発想が必要となります。

不安(Anxious)には「信頼と透明性」を

不安な状況には、絶対的な信頼が求められます。自分で信じられるものがあれば、どのような事態になっても不安にはなりません。世界情勢が不安定であっても、「絶対に傾かない基盤」が企業にあれば、従業員は安心して務めることができます。

また、信頼を得るためには、透明性も大切です。不透明なままだと変化がわからず、不安を感じてしまいます。透明であれば変化がわかるようになり、適切な判断も取れるようになるでしょう。

ほかにも、共感をすることで安心感が増します。ツラい仕事でも、仲間がいれば頑張れるものです。悩みを共有することでつながりが生まれ、前向きに取り組めるようになります。

必要ならカウンセリングやマインドフルネスなども行なって、従業員の不安を取り除いてください。

非線形(Nonlinear)には「即応力・実験思考」を

非線形な状況には、即応力が求められます。予想外の結果になっても、変化に対してすぐに対応ができれば問題にはなりません。練習や新しい経験によって即応力を高めるだけではなく、多くの意見を取り入れることで柔軟に対応をしてください。

また、結果に振り回されないよう実験思考を持つと良いです。失敗を恐れずトライ&エラーを繰り返すことで、変化の歪みに対応できます。「とりあえず試してみよう」といった考えはスピード感もあり、激変するニーズにも対応できるでしょう。

着実に結果を積み重ねる方法としてPDCAサイクルが、迅速に行動する方法としてOODAループがありますので参考にしてみてください。

理解不能(Incomprehensible)には「直感と多様性」を

理解不能な状況には、直感力が求められます。理解不能な状況は、いくら考えても理解不能なままです。無理に理解をしようとしても、考えはまとまらないでしょう。場合によっては、状況が変化することで考えが無駄になることもありえます。

そのため、わからない場合は無理に理解しようとせず、直感に従って行動します。直感に任せ迅速に行動することで、何らかの成果を得ることができるでしょう。たとえ思うような結果が出なくても、情報収集となり次の策が打ちやすくなります。

また、幅広く対応できるよう多様性も意識してください。理解不能であることから、どのような事態になるかわかりません。どのような事態になっても対応できるよう、広く物事を考えられるようにしましょう。

まとめ:未来は予測するものではなく「対応するもの」

BANIとは、より混沌となる現代社会を表す言葉です。VUCA時代における複雑さが積み重なることで、将来的な不安が危惧されています。

変化が激しい近年において、いつ突発的な出来事が生じるかはわかりません。どのような事態になっても対処できるよう、対応力を高めておく必要があります。

また、対応力を高める方法として、AIを活用する方法もあります。AIは情報収集と分析力に長けており、急激な変化にも迅速に対応が可能です。集めたデータから未来予測もでき、生産計画を立てるサポートにもなるでしょう。

未来は予測するものではなく「対応するもの」です。適切に立ち回り、安定した取り組みを心がけてください。